- 毎日作業を続けたいけどどうしても続かない

- 集中力がないから、読書ができない

- 色んなサイトがありすぎて、情報の集め方が分からない

この記事では、「読む力 最新スキル大全」を読んで自分なりに役立った方法について紹介します。

1番読んでよかったことは「集中力がなくても毎日作業を続けられるようになれたこと」です。

私はこの本を読んで毎日の作業習慣をつくりたい方へ読んで気に入って実践・理解したことについて解説します。

【読んで1番良かったこと】作業が習慣化された

本書を自分にとって良かったことは毎日作業を継続できるようになったことです。

- 集中力なんて無理だから、できそうなことから始める

- ネットで色んなサイトを見るようになった

- 電子書籍を利用する

最初は完璧にすることは無理だと受け入れて、ダラダラ続けてみようと毎日の作業をテキトーな気持ちでいいから続けてみました。

「読む力 最新スキル大全」から学んだこと:2選

「読む力 最新スキル大全」から学んだことは2つあります。読書をするうえで大事なことです。

- 成功した話を信じすぎない、失敗から学ぶ姿勢を知った

- 読書は集中しなくてもOKとわかった

この2点について、解説をしていきます。

成功した話を信じすぎない、失敗から学ぶ姿勢を知った

正解に見えるものは、たいていの場合は「後出しジャンケン」である。さらには、因果関係さえはっきりしてないことも多い。

たとえば、ビジネス系の記事でやたらと見かける「超一流は○○」という見出しの記事。「超一流のビジネスマンは、財布にいつも10万円を入れている」「超一流のビジネスマンは、グッチのバッグを持っている」。

じゃあ財布に10万円を入れておけば、必ず超一流になれるのだろうか?

グッチのバッグを無理して買って、いつも持ち歩けば必ず超一流になれるのだろうか?

バカげている。そんなわけがない。

「読む力 最新スキル大全」より引用

ビジネス書を読んでいると、よく「成功するための法則」が語られます。しかし、実際にはその多くが「後出しジャンケン」のような内容だという作者の意見に私は共感しました。

成功した人の行動を、あとから理由づけて語っているだけで、誰にでも再現できる確実な方法ではありません。

みんなが誰でも成功できるなら、金持ちで不安もなく健康な日々を暮らしているはずです。現実はどこかのSNSでいつも怒っている人がいますけど。

むしろ、「これをやったら失敗する」というパターンのほうが確実に役に立つことがあります。

成功話を鵜呑みにしないで、失敗しそうなことを避けることが大事だなと学びました。

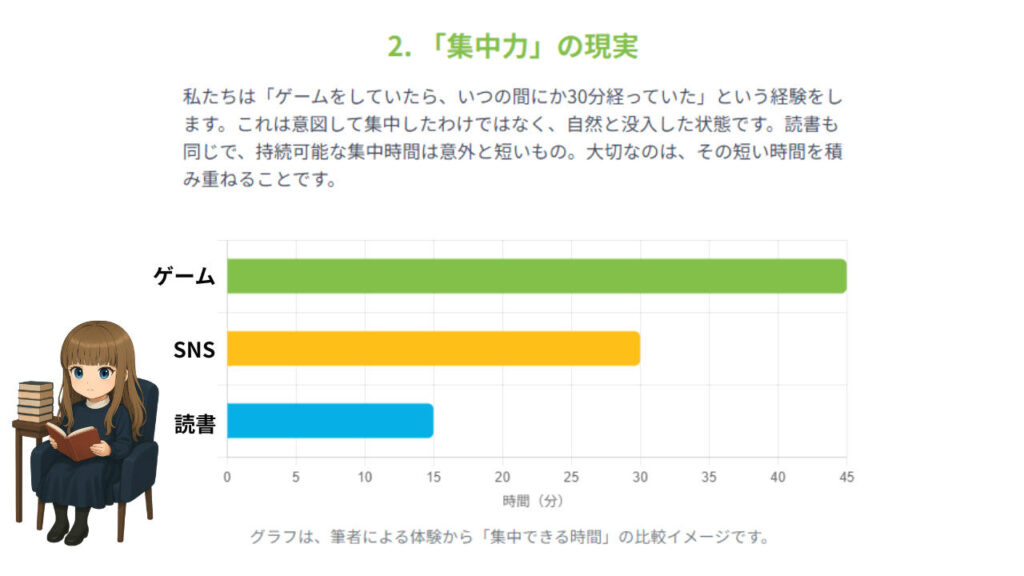

読書は集中しなくてもOKとわかった

「自分は集中力がない」と思っている人でも、まさか「わたしの集中力は30秒ぐらいしか続かない」というような人はいないだろう。

病気を抱えているなどして心身が苦しいというような事情がなければ、どんな人でも数分ぐらいなら集中できるはずだ。

「読む力 最新スキル大全」より引用

「読書=集中して読むもの」というイメージが強いかもしれませんが、実際はもっと気軽でいいのです。

ゲームをしていて気がつけば30分経っていたといた経験を誰もが経験します。1時間ずっとは集中できません。

しかし、30分いや15分ぐらいなら集中できます。読書も「なんとなく読み進めていたら面白かった」でOK。

真剣に読まなきゃと思うと、逆に読書が億劫になってしまいます。大切なのは「読書に触れている時間を確保すること」であり、集中力はそのうちついてきます。

「数分ぐらい誰でも集中できるわけだから、自分だってできるだろ」と学びました。

「読む力 最新スキル大全」を読んでやってみたこと:5選

本書を読んでやってみて、自分なりに実行していることを紹介します。

この本を読んで、できそうなことはあるのか興味のある人にとって役に立つ内容です。

- ネットから情報を得る

- RSSリーダーのInoreaderを利用するになった

- 電子書籍をPCで読むようになった

- 自分の作業を「軽いタスク」と「重いタスク」に分類した

- PCで遊ばないように、最前面でポーズを使うようになった

ネットから情報を得る

情報を集めるとき、最初から「全部理解しよう」とすると心が折れます。

まずは情報を集めることが大事です。

偏った情報に振り回されないために、出版社の公式サイトや新聞の書評コーナーなどもチェック。

最初は気になったサイトを不定期に見た方がいいです。最初から気合を入れて毎日朝にサイトを確認しても三日坊主で終わってしまいます。

RSSリーダーのInoreaderを利用するになった

「RSSリーダー」を使うことで、ニュースサイトやブログなどの新着の記事の見出しをまとめて閲覧することができるようになるのだ。

「読む力 最新スキル大全」より引用

情報収集をもっと効率化するために、私はRSSリーダーのInoreaderを利用するようになりました。

見出しを見るだけなので、最初は気楽に流し読みで大丈夫。

色んなサイトから情報を得られるようになるので、大局観を得られます。色んな情報源を得た方がいいです。

やり方としてはカテゴリー分けをして登録し、朝起きたときにまとめてチェックするルールにしました。

受け取るRSSは自分の趣味や見たいことで問題ないけど、私が登録しているサイトは以下の通りです。

- 2chまとめニュース速報

- NHK

- ライブドア

- 時事通信

- 集英社

- 講談社

- 東洋経済

- プレジデント

最初からたくさん登録すると情報を処理できません。最初はできそうな情報量に絞って始めました。

また13時以降の記事は読まないと決めました。大事なニュースなら何度も情報発信されるからです。

さらに2NNまとめは見出しだけでなく、必ず下に表示される「CNN」や「毎日新聞」など元記事を読むようにし、情報の偏りを避けます。

気になった記事は後回しでOK。

読んでピンときたものだけPDFにして保存し、後からじっくり読んでいます。

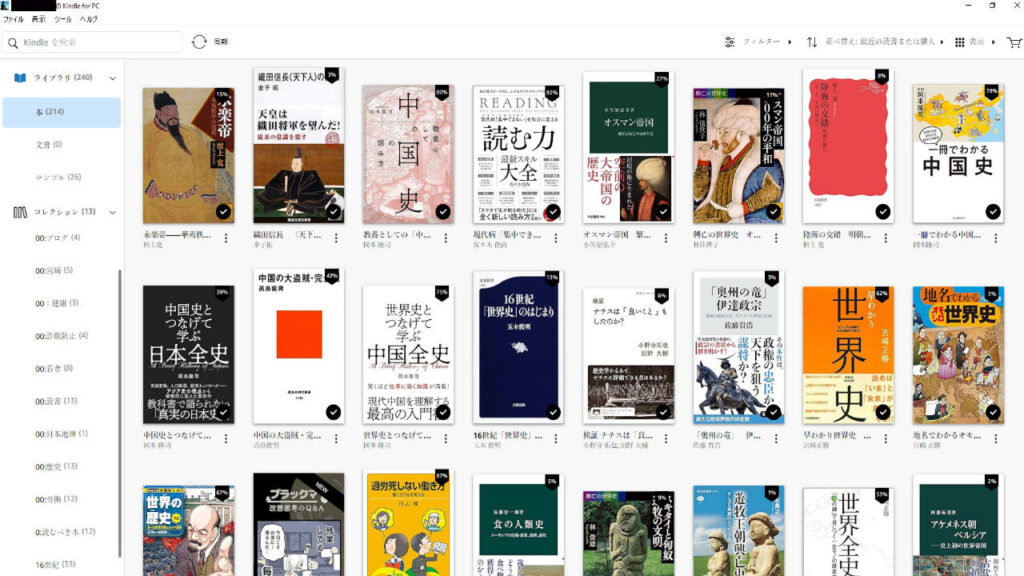

電子書籍をPCで読むようになった

結論としては、電子書籍が出ているのなら電子書籍を買うべきで、わざわざ紙の本を買う必要はないと断言していいだろう。

「読む力 最新スキル大全」より引用

電子書籍は紙の本より圧倒的に効率的です。いや、本当に。

私も本書を読んで電子書籍をPCで読むようになりました。電子書籍で読む理由は以下の通りです。

- ハイライトを引けて、感想やメモを無制限に書き足せる

- メモを簡単に書ける

- 文字のサイズを変更できる

- PCの大画面で本を読める

- ハイライトを一覧で見られ、簡単にコピペもできます。

私は主にPCで電子書籍を読んでいて、画面が大きく文字サイズを自由に変えられるので非常に読みやすいです。

Kindleの「メモとハイライト」を使えば、過去のハイライトを一覧で見られ、簡単にコピペもできます。

さらに「メモとハイライト」のwebページをPDFにしてnotebooklmに入れれば、AIが勝手に分析・整理してくれるのでさらに便利です。

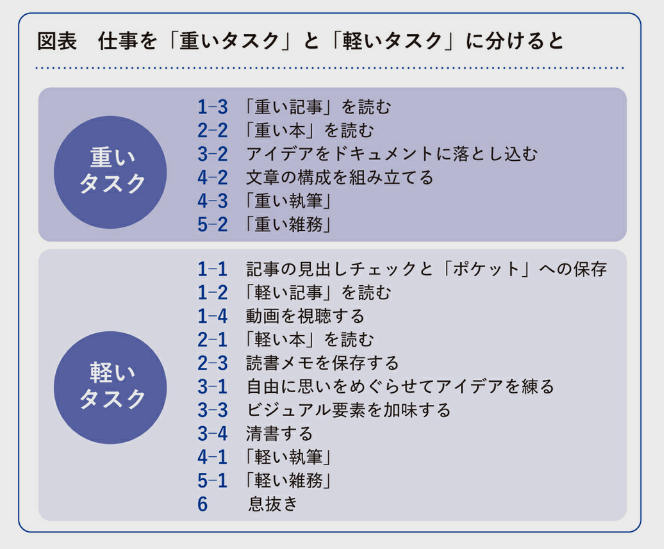

自分の作業を「軽いタスク」と「重いタスク」に分類した

「重いタスク」と「軽いタスク」に分けたのは、これらを交互にやるほうが集中力を無理なく保てるからである。

ずっと「重いタスク」を続けていると、疲れがマックスに高まってしまうし、そもそも集中力がそんなに続かない。

逆に、気軽にできる「軽いタスク」ばかりやっていると、「重いタスク」が後回しになってしまう。

結局あとで「重いタスク」をまとめてやらなければならなくなってしまう。

「読む力 最新スキル大全」より引用

私は軽いタスクと重いタスクをざっくり分けて管理するようにしました。毎日の作業中に「これは軽い」「これは重い」と分類し、1週間単位で見直すようにしただけで気持ちが楽になりました。

やっていくうちに得意になった作業は自然と軽いタスクに変わり、苦手なものも少しずつハードルが下がっていきます。

軽いタスクは「とりあえずやってみるか」とダラダラ取り組めるので、気が乗らない日でも1日何もしなかった日を減らすことができます。

軽いタスクを自分で探して作っておけば、毎日作業をする日常になります。

短い時間でも小さな作業を積み重ねていくうちに、自然と前に進める感覚が生まれました。

PCで遊ばないように、最前面でポーズを使うようになった

スマホやPCでいつでも遊べる現代では、集中できないのが当たり前です。だから私は「全集中で本を読もう」なんて最初から思いません。

やる気に頼っても無理です。

「最前面でポーズ」というソフトでKindleを強制的に最前面にしてフルスクリーンで読み、他の作業をできなくすることで、自然と読書に集中できる環境を作っています。

集中力が続かない前提でダラダラ読む。これが私のやり方です。

本書で実践しなかったこと:2選

私はスマホをほとんど利用しない生活を送っています。なので、スマホに関することは取り入れてません。

あとは本の選び方は「図書館で借りて気に入った本を買う」と決めているので、本の選び方に関しては参考程度でした。

- SNSは相変わらずほとんど利用しない

- ネットで本を買うかどうか判断しない

SNSは相変わらずほとんど利用しない

私はSNSをほとんど利用していません。私のTwitterの使い方といえば、読んだ本で気に入った作者をフォローする程度。フォローした人を1週間に1回・約30分見るペースです。

SNSは情報収集や人脈作りに欠かせないという声も多いですけどね。本書ではSNSを使った情報の取り入れ方が詳しく解説されていました。

しかし私にとっては必要のない話題だったので、SNSの利用方法に関する話題は軽く読み流しました。

時間を無駄にしないSNSの使い方と言われても、そもそも1週間に30分しかSNSを見ないから参考になりません。

余計な情報や感情に振り回されることなく、自分のペースで必要な情報だけを集めることができています。

ネットで本を買うかどうか判断しない

そこでわたしが誰にでもおすすめできるのは、まず冒頭の30ページを読んでみることだ。

電子書籍のキンドルであれば、購入までいたらなくても本の最初の10ページぐらいをサンプルとして無料で読める機能も用意されている。

このサンプル機能を活用して、その本が自分に向いているか、自分のスキルで読める本なのかを確認するという方法もいい。

「読む力 最新スキル大全」より引用

私がネットで気になった本は図書館でとりあえず借ります。図書館で借りてイマイチだと感じたら、返します。面白そうだと思ったら、本を家で読みます。

図書館なら無料で最初から最後まで読めるのが大きな特徴です。ネットの試し読むだと、30ページしか読めないので、イマイチ。

合わないと感じても、図書館なら返すだけなので気楽です。

読んでみてつまらなければ無理しないでやめればいい。

そんな気軽さがあるから、無理なく続けられるし、意外な1冊との出会いも増えました。

最後:読む力 最新スキル大全

読む力 最新スキル大全」を読んで私は実践したこと・学んだことを紹介しました。

図書館で読んで、できそうなことからやった方がいいです。

- 集中力はなくてもいい

- ネットから情報を得るために、負担のない範囲で確認する

- 軽い作業と重い作業に分類する

他にも読みたい本を探している人は以下のサイトを参考にしてください。