- 自分に合った本ってどんな本だよ?

- 本を選べというけど借りる方法がわからない

- 本を選び間違うと1000円損する。

「読書を始めたいけど、どうやって本を選べばいいの?」そう思う方は多いのではないでしょうか。

特に読書初心者は、最初は何から始めていいのか迷うものです。そこで、結論を先に述べます。

図書館を上手に活用しながら、まずは「自分に合った本」を見つけることが大切です。簡単な本から始め、映像や図解と組み合わせることで、無理なく読書を継続できます。

この記事ではあんまり本を読んでいない人が図書館で借りる方法について解説します。

- 簡単な本の選び方

- 自分に合う本がわからない人

- 図書館を利用していない人

読書初心者が本を借りる方法

【おすすめ方法その1】本とDVDのセットで選ぶ

読書が苦手な人におすすめなのが、「映像」と「本」を組み合わせる方法です。

たとえば、アニメ『ウマ娘』を見て競走馬のライスシャワーに興味を持ったとします。このとき、いきなり本を読むのではなく、まずはYouTubeなどで実際のレース映像や紹介動画を見てみましょう。

映像でライスシャワーの走る姿を見て「もっと知りたい」という気持ちが高まってから、関連書籍を手に取るのです。

この「映像から入る」という順番が非常に大切です。

先に映像で大まかな流れをつかんでおくと、文章を読んだときに脳内でシーンが再生され、内容がスムーズに頭に入ってきます

。映像と文字をリンクさせることで、記憶にも残りやすくなるでしょう。

【おすすめ方法その2】簡単な本を選ぶ

読書の習慣を身につけたいと思っても、いきなり難しい本に挑戦して挫折してしまうことはよくあります。

だからこそ、最初は「これなら読めそう」と思える簡単な本から始めましょう。今まで読書をしてこなかった人ほど、ハードルをできるだけ下げることが大切です。

たとえば、「小学生向けの本でも読めればOK」と割り切ってみてください。児童書は難しい言葉が少なく、本質的な内容がわかりやすく解説されています。「子ども向けなんて」と敬遠せず、大人の学び直しとして活用しましょう。

初心者が本を選ぶ際のコツは以下の3つです。

-

タイトルに注目する:「はじめての〇〇」や「〇〇でもわかる」といった入門書を選ぶ。

-

視覚的に選ぶ:図解やイラストが多い本は、文字だけよりも圧倒的に理解しやすくなります。

-

マンガ形式を活用する:「マンガでわかる歴史」などのシリーズは、ストーリーに沿って学べるため、楽しみながら知識が身につきます。

読書はいきなりレベルの高い本に挑む必要はありません。

レベル1の勇者がいきなりラスボスに挑んでも勝てないように、まずは自分のレベルに合った本から少しずつ進めていけばいいのです。

大切なのは、「1冊読めた」という自信を積み重ねること。そうすれば、読書はもっと楽しく、自然と続く習慣になります。

【おすすめ方法その3】図書館で本を選ぶ

本のタイトルや裏表紙を見て「これなら読めそう」と思ったのに、実際に読むと難しすぎて挫折した経験はありませんか?

タイトルに「やさしく学べる」とあっても、中身は専門用語だらけで、「まるで大学の教科書のようだった」というケースは少なくありません。

このときに役に立つのが、図書館です。

最大のメリットは、失敗してもお金がかからないこと。「やっぱり難しかった」と思えば、すぐに別の本に変えればいいだけです。お金の心配がないので、安心してさまざまな本にチャレンジできます。

失敗してもお金の心配がないから、安心していろいろな本にチャレンジできます。

もし読んでみて「よくわからないな」と思ったら、その本を読むのをやめても大丈夫です。無理して読み続ける必要はありません。

amazonでの「試し読み」では20ページぐらいしか読めません。一方、図書館なら「まえがき」から「あとがき」まで、すべてのページをじっくり確認できます。

-

自分のレベルに合っているか

-

最後まで興味を持って読めそうか

これらをしっかり判断してから借りることができるのです。

実際に読んでみて「よくわからない」と感じたら、無理して読み続ける必要はありません。

自分にとっての「読みやすい本」を見つけるには、タイトルなどの見た目に頼らず、内容を読んで判断するのが一番です。

まずは図書館で気になる本を手に取り、少し読んでみてください。そして「難しいな」と思ったら、迷わず次の本へ進みましょう。

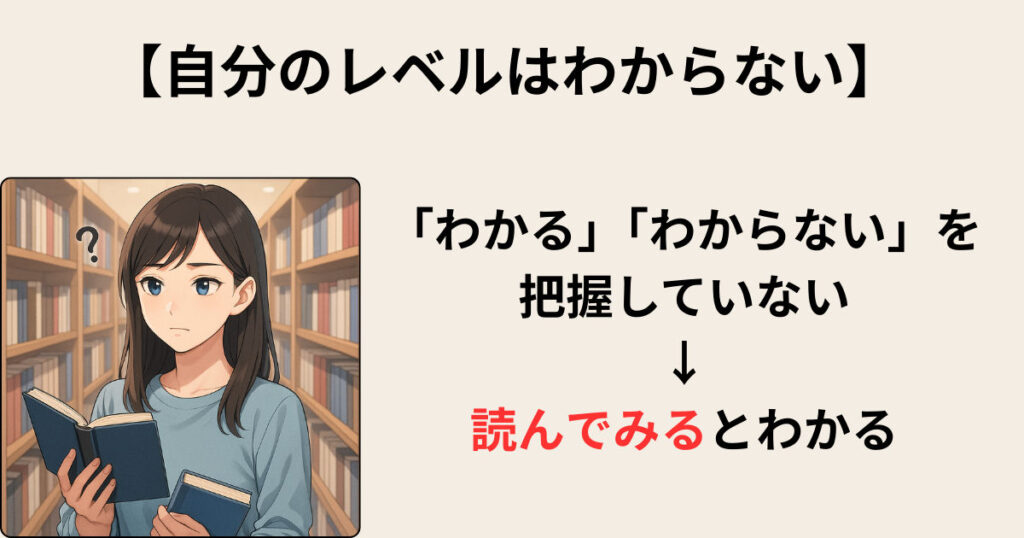

自分のレベルに合った本を選ぶことは気にしなくていい

本を選ぶとき、「自分の読書レベルに合った本を選ばなきゃ」と悩みすぎる必要はありません。なぜなら、自分の読書レベルを正確に把握するのは非常に難しいからです。

ゲームのように「現在のレベル:11」と表示されるわけでも、テストの点数のように数値で出るわけでもありません。

レベルが分からないなら、まずは「簡単な本」から始めましょう。 無理に背伸びをして難しい本に挑むよりも、自分が「これなら読めそう」と思える本を選ぶのが、読書を続ける一番のコツです。

-

マンガ形式の本

-

図解やイラストが多い本

-

興味のあるテーマの入門書

これらは内容がやさしく、読みやすい工夫が凝らされています。

実際に読んでみて「これならわかる!」と思えたなら、それこそが今のあなたにとって「自分に合ったレベルの本」なのです。

最後

読書初心者なら本を読んでいないわけです。最初は簡単でハードルの低い本の選び方で問題ありません。

簡単な本を選んで、本を読めるという感覚を身に付けましょう。

- 自分の読書レベルなんかわからん

- 最初は簡単な本を選んでみる

- DVDと同じタイトルの本を選ぶ