- 本を読むときに、ついつい声に出してしまう

- 頭の中で一字一句音読してしまい、読むのが遅い

- どうにかして早く読めないのか

本を読もうとすると、頭の中で音読することは私にもあります。特に、初めて読む分野に関しては多いです。

結論として、読書速度を上げるには、頭の中で文字を読む「音読・黙読」をやめ、「速読」を身につけることが重要です。

これは特別な訓練ではなく、誰でもできる簡単な方法で実践できます。

この記事では、「音読・黙読」が癖になる原因から、その習慣を克服し「速読」を身につけるための具体的な方法を、私の実体験を交えて詳しく解説していきます。

音読・黙読を無意識にしないようにすることは読書の鉄則です。

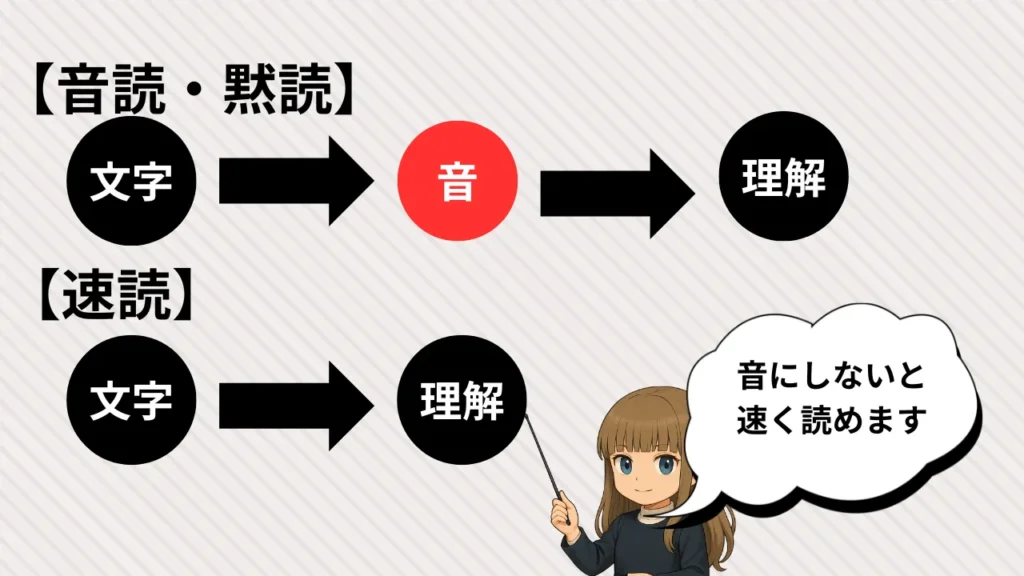

読み方には「黙読」と「速読」がある

読み方には、主に2つの読み方があります。1つは「黙読」、もう1つが「速読」です。

この2つの違いを理解することが、速読への第一歩となります。

読むのが遅くなる理由は文章を音にしてしまうから

「黙読」は声を出すことなく、頭の中で文字を音声化する読み方です。

しかし、この「音にする読み方」が、読書スピードを大きく遅くしてしまいます。

その理由は、言葉の理解が「音」に依存しているからです。

私たちが文字を音に変換してしまう背景には、学校教育があります。

国語の授業では何度も音読を繰り返したため、無意識のうちに「文字 → 音 → 理解」という読み方が習慣として身についてしまいました。

この「音」に変換するプロセスは、理解を助ける一方で、読書速度を遅くしています。

特に以下の場面では、頭の中で音読が始まりやすくなります。

- 初めて読む分野の本

- 難しい内容の本

- 理解が追いつかず「ゆっくり読もう」と意識したとき

不慣れな道路でスピードを落とし、慎重に運転するのと同じ心理です。

難しい本を読むほど「頭の中で音読する → 読む速度が遅くなる」という状態に陥ってしまうわけです。

音にしないで読書することが速読

速読とは、「文字→音→理解」のプロセスを省き、「文字→理解」で読む方法です。

文章を音にしないで「意味の塊」としてすばやく把握します。

この「速読」体験できる時は、小学校の国語のテストでした。

授業で何度も音読して内容を理解した文章がテストに出たとき、制限時間の中であなたもクラスメイトも、頭の中で音読はしていなかったはずです。

私は当時、テスト文章をサッと読み、問題を解き、さらに見直しまでできていました。

なぜなら、内容をすでに理解していたので、文字をいちいち音に変換する必要がなかったからです。

文字を音に変換する必要がなかったのです。この経験こそが、速読が可能な状態です。

スーパーの商品を見て、音にしないで理解している感じです。

今日から始める「音読・黙読しない」方法

それでは、具体的にどうすれば「音読・黙読」の癖を減らすことができるのでしょうか?

焦る必要はありません。誰でもできる簡単なステップから始めましょう。

- 簡単な本、興味のある本を選んで読む

- 「1回:15分」のペースで読む

- 読んだ本を何回も読む

それぞれについて解説します。

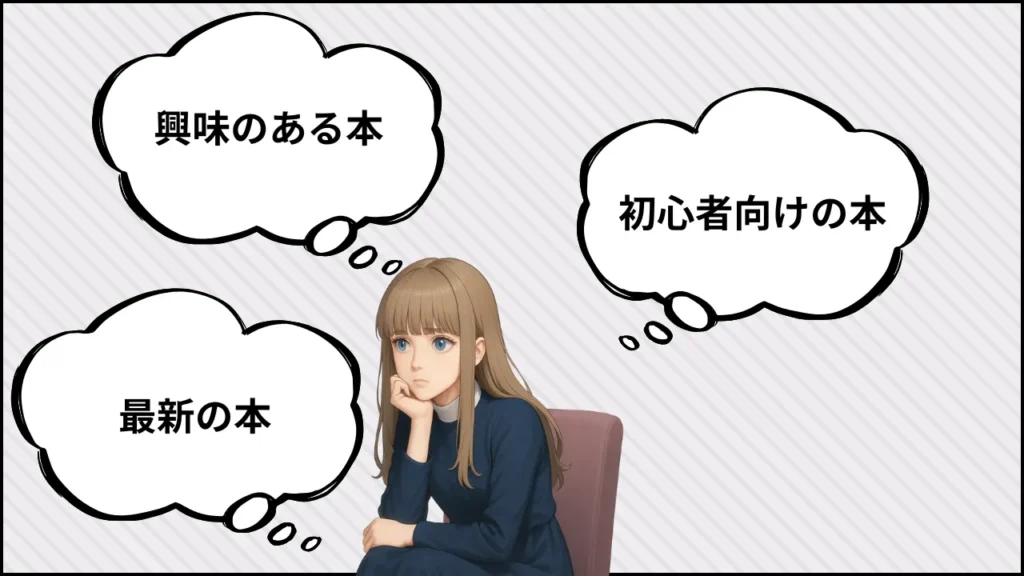

ステップ1:簡単な本、興味のある本を選んで読む

いきなり哲学書や専門書に挑戦するのは、小学1年生がいきなり飛行機を操縦しようとするようなものです。

まずはハードルを下げ、以下のような「読みやすい本」から始めましょう。

-

興味のある本(趣味に関連する本)

-

初心者向けの本

-

比較的新しい本(直近5年以内)

読書では、「知識を増やすこと」と同時に、「読む技術を高めること」も重要です。

そのためには、まず読めそうな本を選び、文章を頭の中で音にせず理解する感覚を身につけるのが効果的です。

とくに、好きな趣味に関する実用書や、興味を引くテーマの本は、自然と内容に集中できるため、頭の中の音読が止まりやすくなります。

「読める本を選ぶ」ことが、速読や理解力向上の第一歩です。

ステップ2:「1回:15分」のペースで読む

自分に適度な時間的プレッシャーをかけることは、読書効率を上げるうえで効果的です。

私自身も、最初は「1回15分」を目安に読んでいました。

「1回の読書は15分だけ」と決め、タイマーをセットして読み進めてみてください。

時間を区切ることで集中力が高まり、脳内で文章を音読する余裕がなくなるため、自然とスピードが上がります。

知っている内容なので、音にしないで読むことが大事です。音にしない方法は時間をかけずに早く読むしかありません。

短い時間に区切ることで、読書が負担になりにくく、習慣化もしやすくなります。

ステップ3:読んだ本を何回も読む

すでに一度読んだ本や、内容をある程度理解している文章を復習する際は、ここで紹介する「速読」の方法を実践してみてください。

速読のポイントは、「音読」や「黙読」をやめ、目だけを動かして文章を意味の塊で捉えることです。

一度読んだ内容であれば、2回目以降は自然と読む速度が上がります。

どんな作業でも同じですが、反復すれば習得スピードは確実に上がるからです。

SNSに感想を書くなどのアウトプットは後回しでいいです。

繰り返して読むうちに、頭の中での音読が徐々に減り、その本に合った読書スピードが自然と上昇していきます。

焦らず、次の3つのステップから始めてください。

知っておくべき「注意点」と「速読の限界」

ここまで「速読」の有効性についてお伝えしてきましたが、すべての読書において魔法のような方法ではないことを忘れてはいけません。

特に、次の2つの点に注意が必要です。

知らない分野・難しい内容は無理に速読しない

前提となる知識や背景を丁寧に理解する必要がある本は、速読には向いていません。

知らない分野や難易度の高い本を速読しようとしても、多くの場合うまくいきません。

速読には、その分野に対する 「知識」や「経験」 が必要だからです。

無理に速読しようとすると、著者の意図や重要なメッセージを受け取れず、「わかったつもり」で終わってしまいます。

速さだけを重視すると、もっとも大切な 「理解」 が置き去りになるためです。

急がずに「黙読や精読を組み合わせて、ゆっくり読み進めること」が大切です。

特に初心者が新しい分野を学ぶときは、まずは「やさしい入門書」から読み始めるほうが、効率よく理解を深められます。

速読はあくまで「選択肢の1つ」

速読は、読書の目的や本の種類に応じて使い分けるべき「1つの技術」です。すべての本を速く読む必要はありません。

ニュース記事やビジネス書のように、必要な情報を効率よくインプットしたい場面では速読が有効です。

目的が「深く理解する」場合は文学作品や哲学書など、著者の思想や表現をじっくり味わいたい場合は、ゆっくりと時間をかけて読む方法が適しています。

ここで重要なのは、「速く読む方法を身につけること」と「音読する」ことは別だという点です。

速く読む能力を身につけた上で、必要に応じてその速度をコントロールできるようになることが理想的です。

音読・黙読をしない方法は理解できる内容を増やすこと

音読・黙読をしない方法は自分にとって読みやすい本を読むときです。慣れ親しんだ本を読むときは音読・黙読をしないでも本を読めます。

- 音読・黙読は学校の勉強で癖になっている

- 早く読める内容なら、音読・黙読をしない

- 難しい内容は速読できない