- 早く読んでも内容が頭に入らない

- 難しい本で早く読めるとか・・・ウソだろ。

- 楽して早く読めるようになりたい。

「難しい本で早く読める」といったテクニック論は、多くの場合現実的ではありません。

読書を始めたときは「楽をして早く読めるようになりたい」と願います。

しかし、「本を読む力」には特別な才能ではなく、ちょっとした意識の変化と習慣づけで誰にでも身につけられるコツがあります。

そのコツとは、「読みたい分野の基礎知識や経験」があるかどうかです。

プロ野球に詳しい人が野球小説をスラスラ読めるのは、その世界に知識や経験があるからです。

本記事では、『どんな本でも大量に読める「速読」の本』から学んだ体験をもとに、実践的な方法を解説します。

どんな本でも大量に読める「速読」の本から学べたこと:3選

『どんな本でも大量に読める「速読」の本』を読んで学んだことは、読書をするならごく当然のことを主張しています。

それは、知っていることなら早く読めるし、ストレスなく読書ができる、ということです。

これが最も大事な点でした。

- 速く読む力は「知識」と「経験」で決まる

- 早く読む感覚がわかる

- 読む目的は決めなくていい

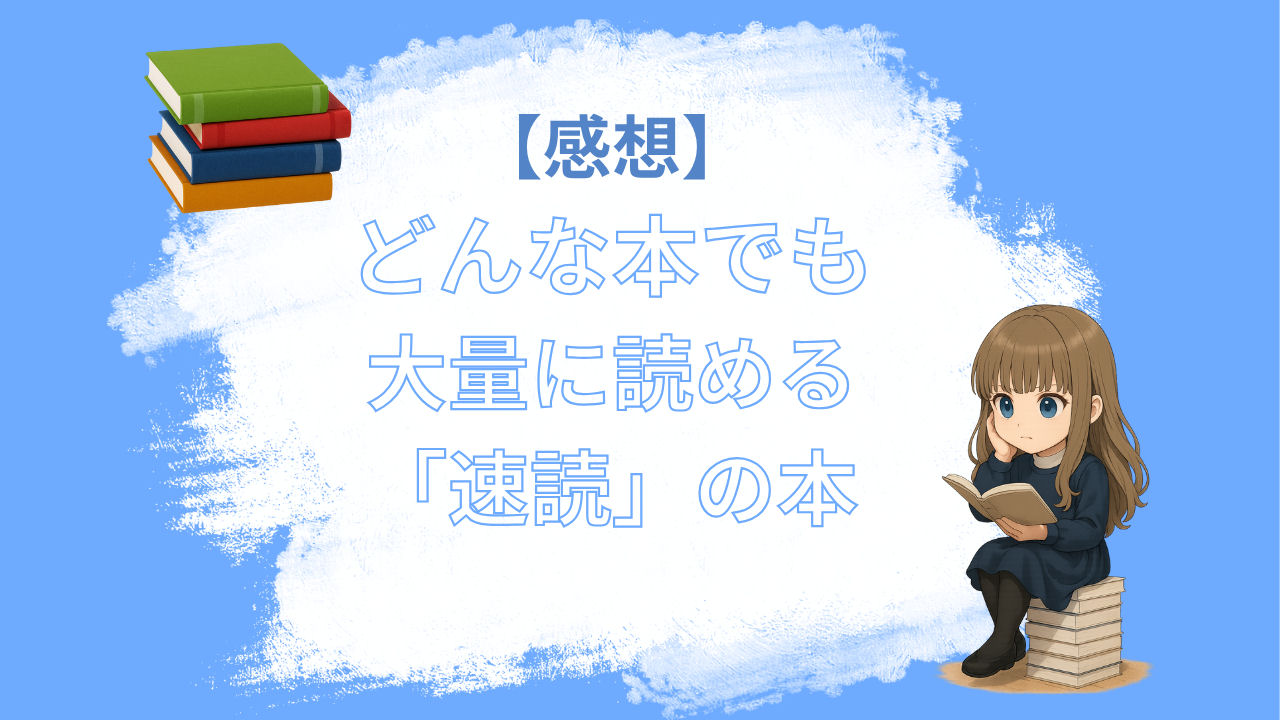

速く読む力は「知識」と「経験」で決まる

速く読めるかどうかは「知識」と「経験」が大きく関わっています。

読書のスピードは、特殊なテクニックではなく、「知識」と「経験」によって自然と育まれます。

プロ野球に詳しい人が野球小説をスラスラ読めるように、自分の知識や経験が豊富なテーマであればあるほど、速く読めるのです。

同様に、女子高出身の人が女子高を舞台にした小説を理解しやすいのも、自分の経験と内容が重なるからです。

逆に、知識・経験がないテーマは読むのに時間がかかります。

例えば、私(筆者)は男性であるため、女子高のノリや学生生活について言われても、正直さっぱり理解できません。

速読とは「知っていることを読む」ことでもあり、新しいテーマを読むには、まず基礎知識を増やすことが第一歩なのです。

速く読む感覚がわかった

「1冊の本を10分で読める」と聞いても、どんな感じかイメージしにくいです。わたしも「早く読む感覚」を理解できませんでした。

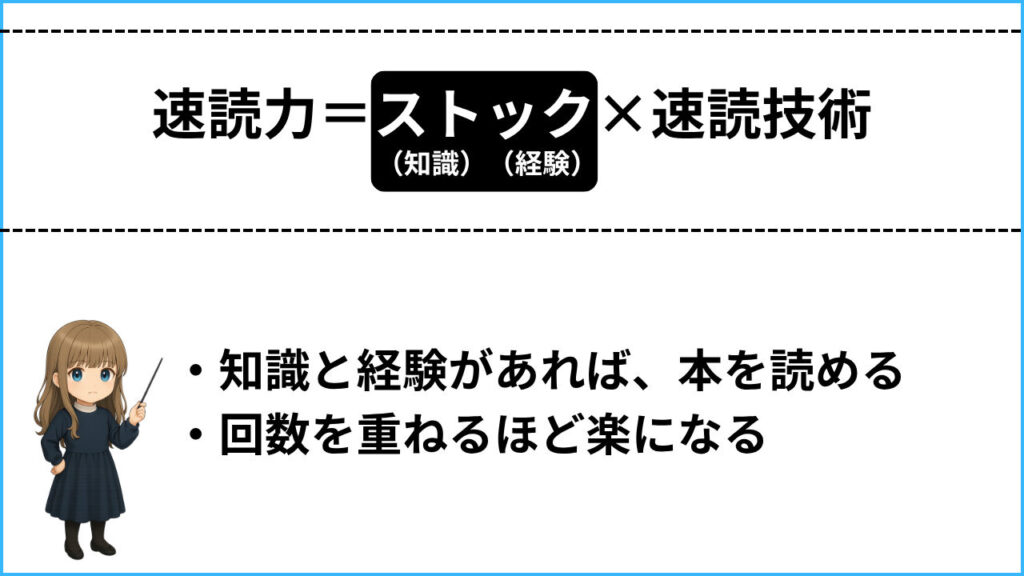

以下の文章を読んで早く文章を読む感覚を想像できました。

単語レベルで「音にしないで見る」のは、われわれが普通に行っていることです。

たとえば、ラーメン屋さんや定食屋さんに入って、壁に貼られたメニューを見るときを思い出してください。

「しょうゆラーメン 六〇〇円」 「みそラーメン 七〇〇円」 こういったメニューを、いちいち「し ょ う ゆ ら あ め ん」と読まないでも、一瞬で理解していますよね。

実は、誰でも行っていることなのです。

何故判断できるのかと言えば、ラーメンの味や見た目について食べて経験して知っているからです。

メニューを「見るだけ」で内容が頭に入ります。

私たちはラーメンの味や見た目を経験として知っているからこそ、メニューを「見るだけ」で内容を瞬時に理解し、頭に入ってくるのです。

音にしないで読むという感覚。実は、本を速く読むときもこの感覚が大切です。

すばやく理解するには「経験」と「知識」が大事よ。

読む目的は決めなくていい

目的を決めて本を読むことには、ひとつの弱点があります。

それは、「知りたいことしか知れない」という点です。

関東の観光地に関する本を読む際に「茨城県について知りたい」という目的で読み始めると、残念ながら他の県の観光情報はあまり頭に入ってきません。

これは、普段のネット検索と同じです。

- 思ってもないことを知る

- 多様な考えを知る

- 知識が広がる

- ネット検索と同じ

- 反対意見を知ることができない

- 考えが偏る可能性がある

検索速読でいくら速く読んで、たくさんの本を「読破」したとしても、それは自分の狭い枠組み(モノの見方や思考パターン、価値観)を広げるどころか、自分の枠組みに凝りかたまってしまう危険性もあります。

目的を明確に決めずに本を読み進めるとします。

「群馬の話を読んでいたのに、なぜか埼玉県や長野県の話まで気になってきた」というように、当初は予想もしなかった内容に出会えます。

この「思ってもみなかったことを知る」という体験こそが、読書の大きな魅力です。

どんな本でも大量に読める「速読」の本で実践したこと:3選

本書を読んで、実践したことについて解説します。結果は拾い読みはイマイチでした。しかし、他の2つの方法はかなり効果がでました。

実践した3つの方法について解説します。

- 同じ本を何回も短い時間で読む(オススメ)

- 頭の中で声に出して読まないようにした(オススメ)

- 目次・最初に・最後を拾い読みする(イマイチ)

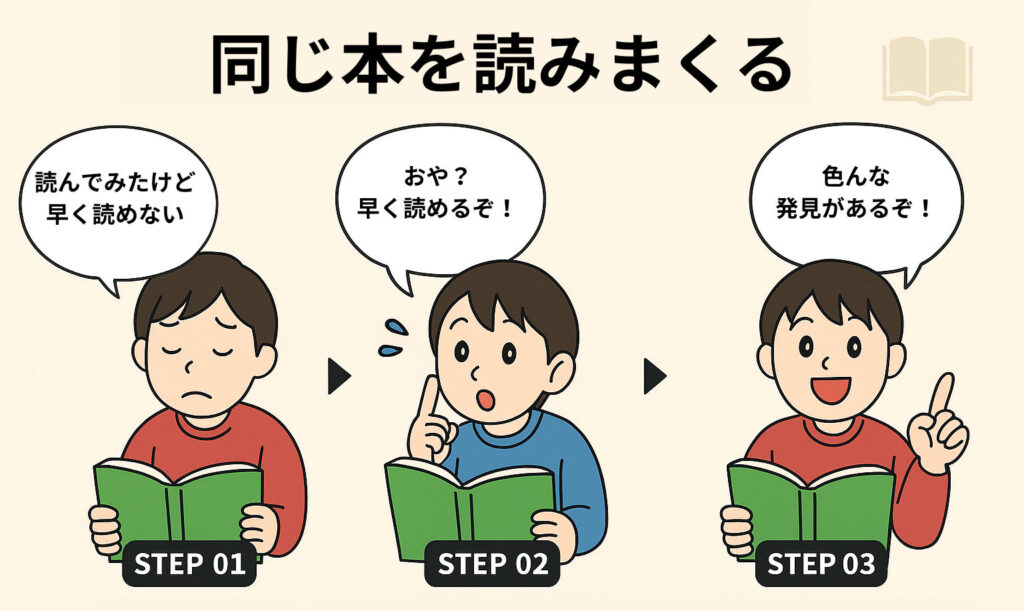

同じ本を何回も短い時間で読む

短い時間で同じ本を何回も読む方が、結果として内容が頭に入りやすくなることを本書で知りました。

実際に、私は読書を始めた当初、キッチンタイマーで15分(長くても30分)だけ本を読むと決めていました。

これは、長時間読み続けると集中力が途切れ、飽きてしまうのを防ぐためです。

このように短い時間で何度も繰り返して読むことで、自然と内容が記憶に定着するようになります。

1回目では理解が曖昧だった部分も、2回目や3回目に読むと「あれ?ここはそういう意味だったのか!」と新しい気づきを得られます。

2回、3回とあえて繰り返し読んでいくと、「こんなことも書いてあったのか」「自分とはとらえ方が違う」といった発見が必ずあります。

だからこそ、本を読むときは、「1度で全部わかろう」としなくて大丈夫。

1度読んだ本を何度も読み返す方法に関する私なりのやり方は、以下の記事を参考にしてください。

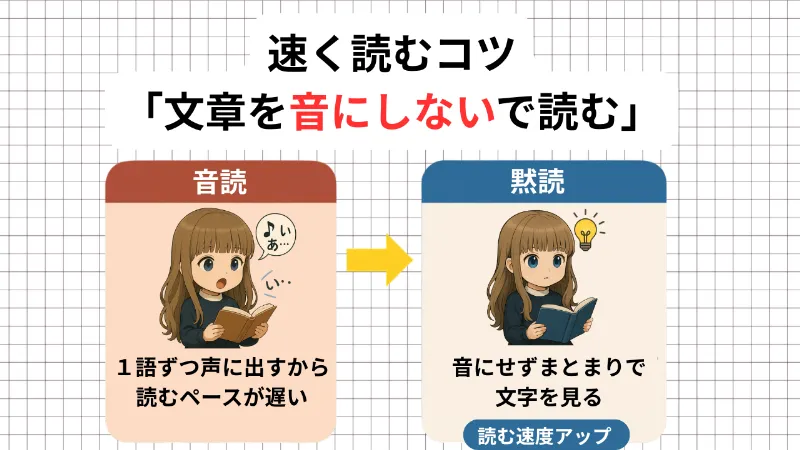

頭の中で声に出して読まないようにした

本を読むとき、知らず知らずのうちに頭の中で声に出して読んでいませんか?

実は、それが読むスピードを遅くしてしまう原因の1つです。

私たちは、小学校などで「音読」の練習をたくさんしてきました。

そのせいで、私は本を読むときに心の中で自然と音をつけて文章を読んでいました。

長い文章を読むときには、その「音にする」習慣が読むスピードを下げてしまうのです。

1文字ずつ声に出すように読もうとすると、文字に集中しすぎて視野が狭くなります。

読むのが遅いと感じるとき、知らず知らずのうちに心の中で音読していることが多いです。

速く読むためには、「音にしないで文章を見る」ことがコツです。

ただ目で文章を追うだけでも、意味はちゃんと伝わってきます。

慣れてくれば、読むスピードは自然と上がります。

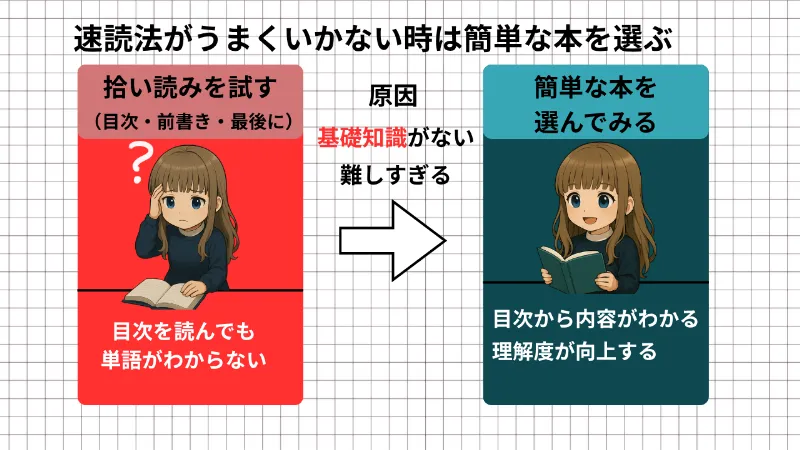

【イマイチ】目次・最初に・最後を拾い読みする

「本を速く読むには、目次や前書き、あとがきだけ読んで全体を掴むといい」という方法を私もやってみました。

結果はイマイチでした。

その原因は、基礎知識がない分野の難しい本を読んだからです。

私が試したのは、『東国の戦国合戦』という歴史の本です。

目次を見て、前書きとあとがきを読んでから、分からなそうなところは飛ばし、わかりそうなところだけを拾い読みしてみました。

内容はほとんど頭に入ってきませんでした。

たとえば「古河公方」という言葉が出てきても、「誰だそれ?」という状態では、見出しを読んでも意味が分かりません。

基礎知識がないと、いくら読み進めても内容が把握できず、「もう読書はやめようかな」という気持ちになってしまったのです。

速く読むためには、その分野についての基礎知識が必要です。

まったく知らないテーマの本を速く読むのは難しいと経験しました。

だからこそ、初めての分野に触れるときは、無理に速く読もうとせず、まずは基礎知識を少しずつ身につけてから読むことが大切だと気づきました。

どんな本でも大量に読める「速読」の本の改善策:3選

本書を読んで、足りないと思ったこともあります。

読書をしていると、つまずくだろうなと思うケースについて解説・改善策を提案します。

- 本の選び方:簡単な本から知識を増やす

- 1冊の本を色んな方法で読んでみる

- 電子書籍を読む

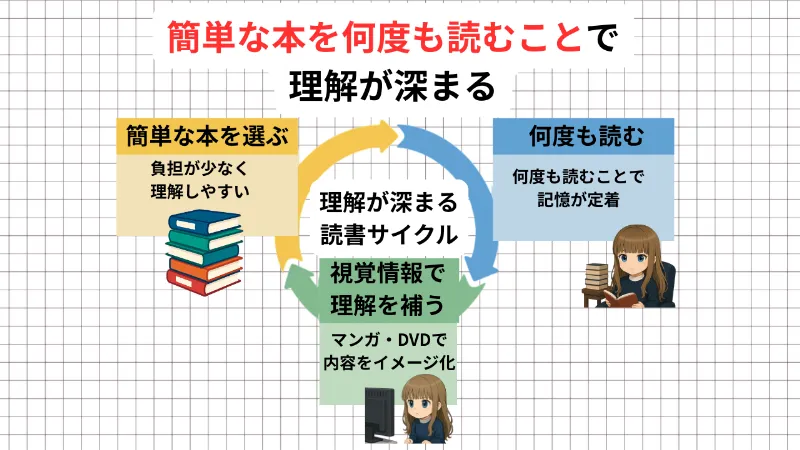

簡単な本から知識を増やす

最初から目次や見出しだけを拾い読みしても、内容がよくわからず、ストレスを感じてしまいます。

そんなときに効果的なのが、「簡単な本を何度も読む」という方法です。

小学生向けに書かれたやさしい本は、言葉や表現がわかりやすく、内容にも入りやすいのでおすすめです。

マンガやDVDには、ストーリーやイラスト、映像といった視覚的な情報があるため、理解の助けになります。

「内容はわからなくても目次だけ読めばいい」という方法がうまくいかなかったのは、そのテーマに関する基本的な知識が足りなかったからです。

「理解しながら繰り返し読むこと」が、結果的に速く読める力につながるのです。

読書が苦手と感じる人も、まずは自分に合った簡単な本から始めて、何度も読み返してみてください。

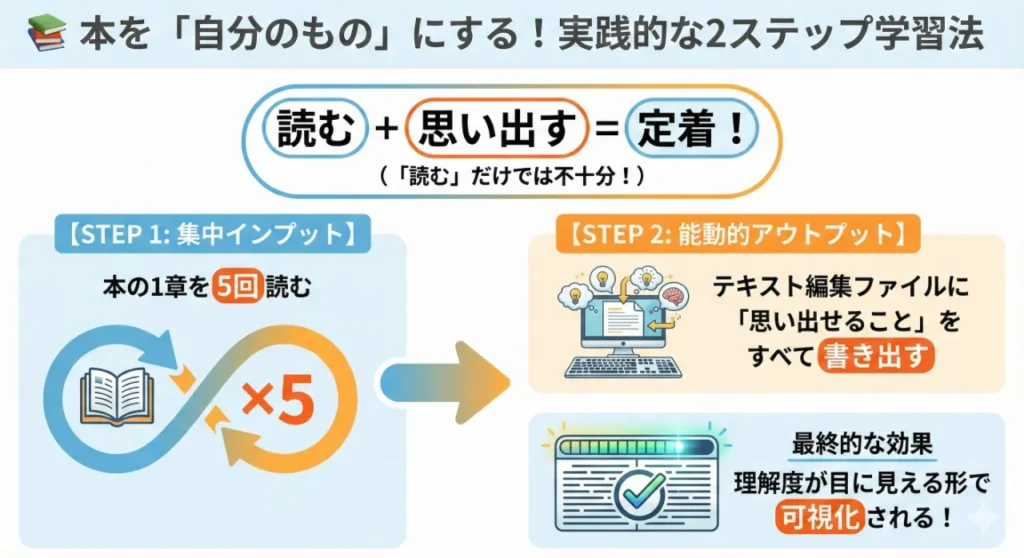

1冊の本を読んだらアウトプットする

本を1度読んだだけで内容を深く理解するのは、意外と疲れます。

特に、ただ目で文字を追うだけの読書では、集中力が続かず飽きるものです。

本の内容をしっかりと自分のものにするためには、「読む」だけでなく、さまざまな方法を組み合わせてみることが大切です。

私のオススメは本の1章を5回読んだあとに、テキスト編集ファイルに思い出せることを書き出してみることです。

自分がどこまで理解できているのかが目に見える形でわかります。

書けなかった部分は「まだよくわかっていないところ」だと気づけるのもポイントです。

その他にもできるアウトプットがあります。

- 友達に読んだ内容を話す

- 問題集を解く

- 文章を書く

5回目以降の読書は「内容を知っているからつまらない」と感じることがあります。

色々なアウトプットを取り入れると、飽きずに学び続けられます。

電子書籍を読む

電子書籍は、読書をより効率的に進めるための便利なツールです。

私が電子書籍を使う理由は以下の通りです。

- 操作が楽。

- ハイライトした文章をまとめて見ることができる

- 文字が大きくできるから負担なく読める。

内容の理解を深める機能も充実しています。

例えば、気になった箇所や重要な文章はすぐにハイライトできます。

ハイライトした箇所に自分の感想や気づきをメモとして書き加えられます。

後から読み返した際に、「この時こんな風に感じていたのか」と、当時の思考を振り返ることができます。

Kindleのような電子書籍アプリでは、ハイライト部分をメモアプリにまとめて保存できるので、とてもスムーズです。

もちろん、紙の本にも独特の良さがあります。 手触りや本の重さ、ページを物理的にめくる感触などが、記憶の手がかりとなることもあります。

電子書籍と紙の本の両方を使い分けるのが理想的です。

図書館で紙の本を借りてきて、電子書籍で読んだ内容と関連付けながら読むなど、組み合わせて活用しましょう。

参考記事電子書籍6つのメリットと活用方法

理解できる本を何度でも読み返す

『どんな本でも早く読める』は特別な技術がなくても、知識と経験を積み重ねることで速く読めるようになることを教えてくれました。

同じ本を繰り返し読むことで、内容の理解が深まり、読むスピードも上がります。

本書では、本を早く読めるになる本質を教えてもらいました。

- 基礎知識があれば、本を読めるになる

- 頭の中で音読しなくていい

- 短い時間で本を読めばいい

- 自分にあった本を何度も読む

他にも読みたい本を探している人は以下のサイトを参考にしてください。