- 本を読むときに、ついつい声に出してしまう

- 頭の中で一字一句音読してしまい、読むのが遅い

- どうにかして早く読めないのか

本を読もうとすると、頭の中で音読することは私にもあります。特に、初めて読む分野に関しては多いです。

結論として、読書速度を上げるには、頭の中で文字を読む「音読・黙読」をやめ、「速読」を身につけることが重要です。

これは特別な訓練ではなく、誰でもできる簡単な方法で実践できます。

この記事では、「音読・黙読」が癖になる原因から、その習慣を克服し「速読」を身につけるための具体的な方法を、私の実体験を交えて詳しく解説していきます。

音読・黙読を無意識にしないようにすることは読書の鉄則です。

音読することが癖になっている

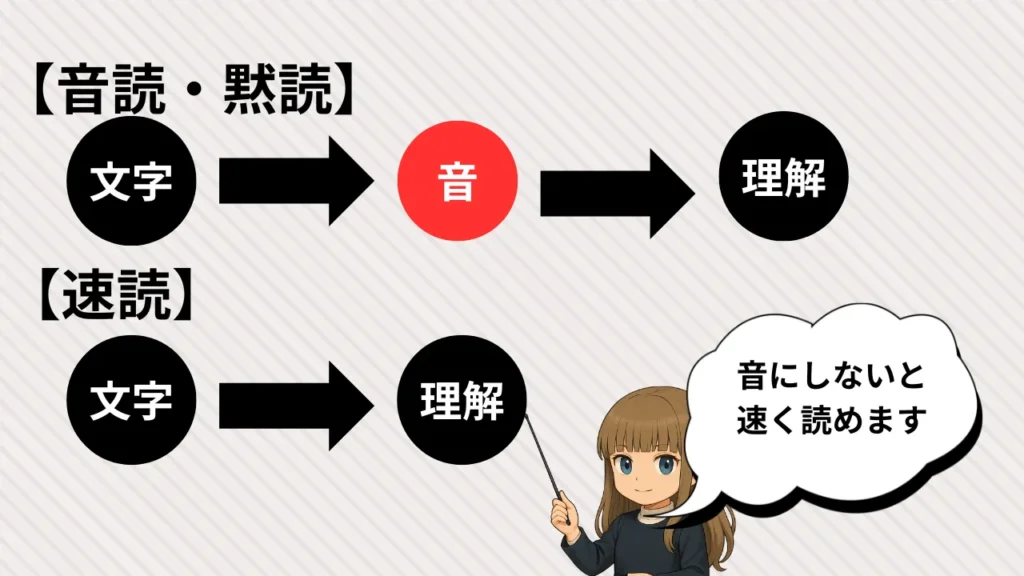

私たちの読み方には、主に2つの読み方があります。1つは「音読・黙読」、もう1つが「速読」です。

この2つの違いを理解することが、速読への第一歩となります。

読むのが遅くなる理由は文章を音にしてしまうから

「音読」は声を出す読み方、「黙読」は声を出すことなく、頭の中で文字を音声化する読み方です。

音にして文字を読んでいると、本を読むスピードは遅くなってしまいます。

言葉の理解が主に「音」に依存しているためです。どうして音にしてしまうのかと言えば、学校の国語の授業の影響です。

学校の国語の授業で何度も音読していました。その結果、無意識のうちに「文字→音→理解」というプロセスが定着しています。

この「音」に変換するプロセスは、理解を助ける一方で、読書速度を物理的に制限してしまいます。

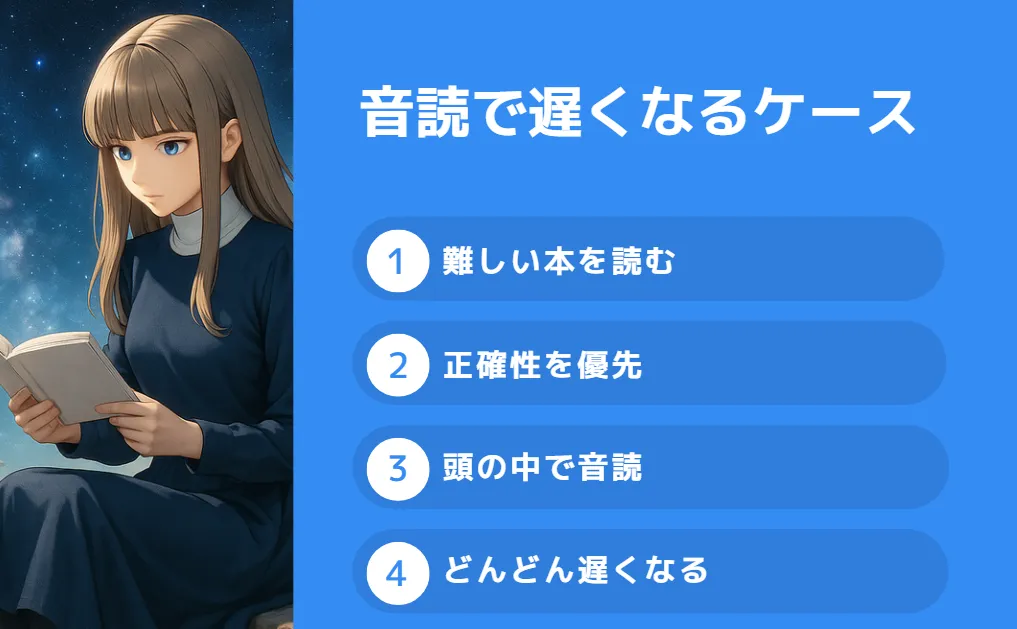

特に、難しい本や初めて触れる分野の本を読むとき、音に変換して文字を読もうとします。

内容がわからないと感じると、私たちは「わからないから、ゆっくり読もう」と、より丁寧に一字一句を追おうとします。

頭の中で「ブツブツ」と音読が始まり、読む速度はますます遅くなっていくのです。

不慣れな道で速度を落とし、注意深く運転するのと同様に、正確性を優先する人間の心理的な働きによるものです。

音にしないで読書することが速読

速読とは、「文字→音→理解」のプロセスを省き、「文字→理解」で読む方法です。文章を「意味の塊」として瞬時に把握します。

この「速読」を最も身近に体験できるのは、小学校の国語のテストでした。

授業で何度も音読し、すでに内容を深く理解している文章がテストに出た時を思い出してみてください。制限時間がある中で、あなたのクラスメイトも自分も音読していませんでしたよね。

私はテストの文章を読み進め、問題を解き、答えを見直す時間まで確保していました。

なぜなら、その文章はすでにあなたの頭の中に「意味」として定着していたからです。

つまり、文字をいちいち音に変換する必要がなかったのです。この経験こそが、速読が可能な状態です。

スーパーの商品を見て、音にしないで理解している感じです。

今日から始める「音読・黙読しない」具体的な方法

それでは、具体的にどうすれば「音読・黙読」の癖を減らすことができるのでしょうか?

焦る必要はありません。誰でもできる簡単なステップから始めましょう。

ステップ1:簡単な本、興味のある本から始める

いきなり哲学書や専門書に挑戦するのは、小学1年生が飛行機を運転するようなものです。

まずは、あなたが心から「読んでみたい!」と思う本、もしくは内容が簡単で読みやすい本から始めましょう。

- 興味のある本

- 初心者向けの本

- 最新の本

好きな趣味に関する実用書など、本当に夢中になれる本を読むと、自然と頭の中の声が止まります。

ステップ2:「1回:15分」のペースで読む

小学校のテストと同じように、自分自身に時間的なプレッシャーをかけるのも有効な方法です。私は15分で読んでいます。

「1回の読書時間は15分で読む」といったように、タイマーを設定して読み進めてみましょう。

時間内に読み切ろうと意識することで、自然と読む速度が上がり、脳内音読をする余裕がなくなります。

ステップ3:読んだ本を何回も読む

すでに1度読んだ本や、内容が頭に入っている文章を復習する際に、「速読」の方法を実践してみてください。

速読のコツは「音読」「黙読」をしないで目を動かすだけで文章を読むことです。

1度読んだ内容なら、2回目より早く読めます。なんでもそうですけど、反復すればできるようになるからです。

SNSに感想を書くなどのアウトプットは後回しでいいです。

「頭の中の音読」が少しずつ消えていくと、その本の種類に最適な読書スピードが自然と上昇します。

焦らず、まずはこの3つのステップを試してみてください。

知っておくべき「注意点」と「速読の限界」

ここまで「速読」の有効性についてお伝えしてきましたが、すべての読書において魔法のような方法ではないことを忘れてはいけません。

特に、次の2つの点に注意が必要です。

知らない分野・難しい内容は無理に速読しない

最も重要な注意点です。

前提となる知識や背景を理解を丁寧に読み取る必要がある本は、速読には向いていません。

難しい本や知らない分野の本を速読しようとしても無理です。

もし速読で難しい本を読み流してしまうと、著者の意図や本質的なメッセージを十分に受け取れず、「わかったつもり」で終わってしまう危険性があります。

速く読むことだけが目的になってしまい、最も重要な「理解」が置き去りになるからです。

この場合、無理に高速で読もうとせず、あえて「黙読」や「精読」を組み合わせることが重要です。

新しい分野を学ぶ初心者の場合、最初は簡単な本を読むことからおすすめします。

速読はあくまで「選択肢の1つ」

速読は、読書の目的や本の種類に応じて適切に使い分ける「ツール」です。すべてを速く読む必要はありません。

目的が「情報収集」の場合はニュース記事やビジネス書など、必要な情報を効率的にインプットしたい場合は「速読」が有効です。

目的が「深く理解する」場合は文学作品や哲学書など、著者の思想や表現をじっくり味わいたい場合は、ゆっくりと時間をかけて読む方法が適しています。

「速く読む方法を身につけること」と「速く読むこと」は違います。

速く読む能力を身につけた上で、必要に応じてその速度をコントロールできるようになることが理想的です。

音読・黙読をしない方法は理解できる内容を増やすこと

音読・黙読をしない方法は自分にとって読みやすい本を読むときです。慣れ親しんだ本を読むときは音読・黙読をしないでも本を読めます。

- 音読・黙読は学校の勉強で癖になっている

- 早く読める内容なら、音読・黙読をしない

- 難しい内容は速読できない